Segno emozionato

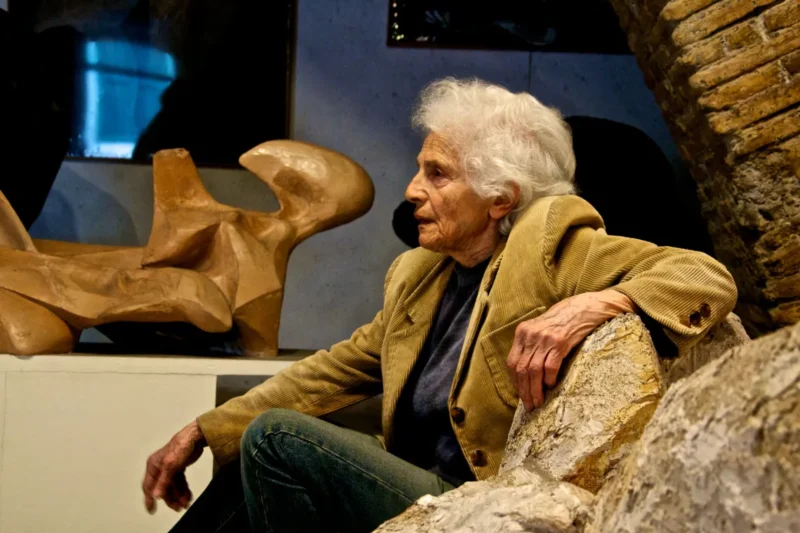

Ornella de Cataldo è nata a Roma nel 1933. Si è diplomata all’Accademia di Belle Arti di Roma nel 1955.

In questa intervista con Anna Borioni ripercorre il suo percorso personale e artistico.

Ornella, che vuol dire essere artista per te? Mentre le faccio questa domanda mi dico che è una domanda stupida, che può essere pensata solo da una profana dell’arte come me. Mi aspetto quindi un “ma che domande del cavolo mi fai?” detto nel modo fra il brusco e il divertito tipico di Ornella. Invece lei la prende sul serio e la sua risposta mi sorprende.

“Non lo so bene, forse è non avere la capacità di organizzarsi la vita. Faccio tutto quanto a spizzichi e bocconi. Non c’è passato, non c’è futuro. C’è un momento, ci sono degli sprazzi, ci sono degli impulsi accesi dalle emozioni, da quello che vedo, ascolto, sento, osservo, ricordo. Non riesco a essere una persona equilibrata, ad avere disciplina nel mio lavoro. Non ho una routine, lavoro con istinto, giorno, notte, in qualsiasi momento mi succede. Una vita così potrebbe suonare superficiale, ma io non riesco a programmare nulla, a ripetere nulla. Continuo a esplorare, sempre”.

Minuta, magra, uno sguardo mite, una gran chioma bianca che incornicia un viso scavato che non nasconde alcuna ruga dei suoi quasi 90 anni, jeans e maglione sformato. Il contrasto apparente fra la figura piccola, riservata e semplice della persona Ornella de Cataldo e la sua arte non può essere più evidente: grandi quadri, grandi sculture, soggetti vigorosi, vitali. Tutto molto più apparentemente possente di lei. Ma le mani dicono altro. Nervose, capaci, consumate, le mani raccontano una storia di irrequietezza, di fare e disfare, di ossessive sperimentazioni. Colori, materia, segno, è una continua ricerca di profondità, di essenza, di significato. Di emozioni raccolte per le strade di Roma, o nell’apertura verso altre culture, altre visioni artistiche, conosciute attraverso viaggi avventurosi in Nepal, Giappone, Egitto, India, in quasi tutti i paesi europei e poi ancora gli Stati Uniti, l’Australia, il Sud America. Con il passare degli anni la spinta a vagabondare per il mondo si è attenuata, non la sua curiosità, non la sua voglia di sperimentare, che continua nell’intimità del suo studio e abitazione, ricavato da un’antica fornace nel cuore di Trastevere.

Ultima di sei figli di un’agiata famiglia campana con proprietà terriere nel salernitano, trasferitasi presto a Milano per seguire il lavoro del padre ingegnere e subito poi a Roma, dove Ornella nasce il 3 febbraio 1933.

Nella capitale i de Cataldo vivono in una grande villa di cinque piani in via Vincenzo Bellini ai Parioli. E’ una vita spensierata, senza preoccupazioni economiche, ben sostenuta dall’attività di famiglia: un grande negozio a San Carlo su via del Corso, Radio Selecta, di dischi, apparecchi e strumenti musicali. Ma una tragica morte segna profondamente la vita familiare. Franco, il secondogenito, viene trovato morto nella vasca da bagno, probabilmente per un infarto. Franco ha diciassette anni. Il padre non regge al dolore e si ammala di cuore. Morirà qualche anno dopo, a cinquantadue anni. La madre si trova ad affrontare il periodo di guerra con sei figli da sfamare. Così di tanto in tanto affitta un camioncino, vi carica i figli più piccoli e va nel salernitano a riscuotere i frutti delle terre date a mezzadria: qualche prosciutto, verdure, legumi, farina.

Dalla guerra, la famiglia esce senza più la villa di via Bellini, venduta quando era in procinto di venire requisita. Dapprima si arrangiano ammucchiandosi tutti in una stanza ammobiliata, poi trovano una sistemazione in un appartamento più grande. Riapre il grande negozio al Corso e la vita riprende. Ornella finisce le scuole medie avendo già chiaro che l’unica materia che le interessa è il disegno e perciò chiede di frequentare il liceo artistico di via Ripetta. Ma la tradizione di famiglia è il liceo classico, verso cui sono stati indirizzati tutti i suoi fratelli e sorelle più grandi. Arriva quindi un deciso “non se ne parla”. E così lei per più di un anno non va a scuola, ma disegna, disegna, disegna. Il blocco notes è diventato il suo compagno inseparabile. Finché la famiglia si convince che non c’è alternativa. Ornella si prepara da privatista per gli esami di maturità, viene promossa e a 18 anni è ammessa all’Accademia di Belle Arti di via Ripetta.

E si iscrive a… Scenografia.

Scenografia? E perché se volevi fare la pittrice?

“Perché volevo essere libera e indipendente nella mia ricerca artistica. Volevo creare, studiare, dipingere, sperimentare per conto mio. Frequentare il corso di pittura mi avrebbe condizionato troppo. E poi non mi piacevano gli artisti che insegnavano in quel corso, cioè non mi attraevano i temi pittorici che proponevano. Perciò scelsi un corso di cui mi interessava poco, scenografia, appunto. Così potevo fare come mi pareva. Volevo essere libera di interpretare il mondo senza dover rispondere ad alcun canone esterno a me”.

All’Accademia segue i corsi di Scenografia, Storia dell’Arte, Scultura. Fra i suoi professori Giuseppe Piccolo, Vincenzo Giurgola, Michele Guerrisi e Bernardo Morescalchi.

Una stanza con un bel lucernaio, ubicata sopra il negozio di musica di via del Corso, diventa il suo primo studio, una possibilità rara per un giovane studente d’arte, che con generosità Ornella apre anche ad altri colleghi. Ben presto lo studio diventa un punto di riferimento di un movimento di giovani artisti che gravitano intorno all’Accademia. Lì ci si incontrava per chiacchierare, confrontarsi, dipingere, scendere ad ascoltare i dischi a sbafo nel negozio sottostante per poi magari andare tutti a bere qualcosa al Caffè Greco a via Condotti. Ornella dopo qualche anno abbandona lo studio del lucernaio, romantico, ma piccolo, per sistemarsi in appartamento all’ultimo piano di un palazzo di via di Ripetta, che continua a essere aperto ad altri artisti.

“Mi sono trasferita a via di Ripetta per vivere per conto mio. Lì avevo molto più spazio per lavorare tanto che mi sono anche divertita con la fotografia allestendo un piccolo angolo per rivelare i negativi. Spendevo una fortuna in un negozio vicino all’Accademia specializzato sul disegno e le arti plastiche. Compravo materiali di tutti i tipi, volevo imparare mettendo le mani in pasta, manipolando, facendo e disfacendo. E infatti ho fatto anche tante stupidaggini dato che spesso non conoscevo le tecniche di utilizzo di un certo materiale. Ricordo di essermi lanciata nella scultura utilizzando il gesso, ma senza sapere su come trattarlo. Così ho realizzato dei manufatti pieni, pesantissimi, improponibili. Sull’onda dell’entusiasmo si era unita a me anche mia sorella Adriana che aveva abbandonato l’Università per l’Accademia. Ma quello che più mi piaceva era disegnare in strada, girando per i vicoli e le piazze del centro storico di Roma. Mi accomodavo da qualche parte con il mio blocco di carta, mi portavo dietro qualche boccetta d’inchiostro e la penna, il carboncino o una semplice matita e disegnavo ciò che mi colpiva di più. E’ stato un periodo bellissimo, non mi fermavo mai”.

A fine corso, nel 1955, l’Accademia organizza una collettiva di studenti di scenografia alla Galleria San Marco di via del Babuino. Ornella presenta dei disegni di costumi russi per un allestimento teatrale di Massimo Gorki, che piacquero molto alla direttrice della San Marco, Ines Lanciotti, tanto che la definì “l’unica artista portata dall’Accademia” e le propose di esporre le sue opere in una personale che si terrà nel dicembre dello stesso anno. È l’inizio di un lungo sodalizio artistico e di un’amicizia durata tutta la vita. Nell’elenco delle opere di quel periodo, che verranno esposte anche alla galleria d’arte La Marguttiana, compaiono titoli quali ”San Pietro”, “Fontana di Trevi”, “Piazza del Popolo“ che evocano direttamente il suo dipingere per la strada. Il critico d’arte Virgilio Guzzi, che recensì la mostra sul quotidiano Il Tempo ne coglie il senso “…queste vedute notturne di monumenti e di piazze romane sono dipinti con una foga e con uno sprezzo, con così spontaneo e romantico gusto dei contrasti di luce e ombra, di chiaro e di scuro, che ci appaiono spesso animati da una inquieta, dilatata ed enfatica vita espressionista”. La Galleria San Marco, importante riferimento culturale della città, seguirà il lavoro artistico di Ornella per molti anni, vendendo molte sue opere, alcune delle quali sappiamo siano andate a decorare le case di star del cinema americane, allora protagoniste della dolce vita romana.

Nel 1959 Ornella partecipa alla VIII Quadriennale di Roma, ammessa da una “giuria di accettazione” composta da nomi di peso, quali Felice Casorati, Renato Guttuso, Domenico Purificato, Pericle Fazzini, Francesco Messina. È una manifestazione imponente, che batte il record di 1200 partecipanti, infiammata da un aspro confronto tra figurativi e astrattisti, con questi ultimi che protestano veementemente contro l’eccessivo numero degli artisti invitati e un’impostazione, a loro dire, ostile verso l’astrattismo.

Ornella, figurativa o astrattista?

“Io ho fatto esperienze in tutti sensi, ma sono stata sempre attratta dal figurativo. Agli inizi mi consideravo una picassiana, d’altro canto chi non lo era all’epoca? Ma ero attratta anche da altri artisti. I pittori del ‘900 italiano. Mi piaceva molto Gino Bonichi, detto Scipione, ero affascinata anche dalle sue poesie. In realtà ho fatto anche dell’astrattismo, ma ho capito che non mi apparteneva, quei quadri non mi rappresentavano. Invece le mie opere sono il vero me, quello che non si vede, quello che non appaio. Io vedo tutto in grande, non riesco a pensare una forma piccina, in miniatura. Forse perché io sono piccola e per giunta ultima di sei fratelli. Sono cresciuta nella loro ombra esuberante. Un po’ succube, remissiva, timida. L’arte mi ha permesso di uscire allo scoperto, di esprimere visioni, non dettagli, primi piani, emozioni visibili”.

Guardiamo e commentiamo insieme alcune sue opere senza alcuna pretesa di critica o interpretazione artistica, ma piuttosto con l’intenzione di cogliere i cambiamenti avvenuti nel tempo. I quadri che ci capitano sottomano appartengono all’ultimo decennio.

“Lo strillone”, tempera: il ragazzo è una grande bocca spalancata. Il corpo appena delineato in un movimento prepotente, sfrontato, di chi deve vendere a tutti i costi per garantirsi il pane. “Lo scippo”, carboncino su carta da spolvero: una figura femminile evanescente, vagamente abbozzata da pochi tratti tremuli. Il ladro, denso, oscuro, in fuga su un monopattino. Il contrasto fra la fragilità e la paura, l’aggressività e la codardia esplode sulla carta. “Ballo campestre”, carboncino su carta da spolvero: linee sottili tratteggiano una coppia di contadini che balla. Una manona guida delicatamente la partner abbandonata fra le braccia del compagno. Non c’è bisogno di volti, piedi, espressioni. La loro felicità, il divertimento sono palpabili. “L’eremita“, carboncino su carta da spolvero: una figura umana rarefatta, tremolante, cammina sorreggendosi con un bastone. È un’espressione interiore. Commovente.

“Ti posso dire che qui il segno non è più figurativo, ma c’è solo l’idea di figure. Sono emozioni fissate su carta. E le emozioni svuotano le figure, le deformano per rivelare altro, l’essenza, l’anima, il mistero degli esseri, delle cose, delle situazioni. Voglio dire che un certo punto mi sono distaccata dai paesaggi, dalle composizioni, non mi interessavano più. Strada facendo la conoscenza, la tecnica, l’intelligenza, il saper fare, che tanto mi avevano impegnato all’inizio, non mi bastavano più e perciò li ho abbandonati. Prima guidavo io il segno, con intelligenza, razionalità. Facevo bei quadri, sapevo disegnare, usare i colori, esponevo, li vendevo. Ero una brava pittrice. Ma non ero io. Così mi sono chiusa e ho iniziato a guardare dentro me stessa. Volevo che il carboncino, la matita mi dicessero loro qualcosa. Ho rotto gli argini della razionalità, l’ho esclusa dal mio lavoro. Ho lasciato che fosse il segno a guidarmi, ridotto a puro istinto. Ho inventato qualcos’altro, un lavoro sul filo fra pazzia e non scienza. È un non sapere. Sono passata da un segno intelligente a un segno emozionato”.

Segno emozionato. È un’espressione incredibilmente efficace per descrivere la tua ricerca artistica. Ci sei arrivata perché sei diventata sicura della tua scienza?

“No, perché sono diventata strafottente. Se i miei quadri piacciono o meno, se si capiscono o no , se si vendono o no, con il tempo non mi è importato più nulla. Dopo le esposizioni alla Galleria San Marco non ho più cercato contatti con altre gallerie. È come uno che ha fame e mangia, ha sete e beve. Io sento come una vibrazione, un nervosismo, un bisogno di mettermi davanti a una tela. E non so mai dove mi condurrà il segno. Mi ci è voluto tempo, fatica, solitudine per tirare fuori l’anima, ma ora quello che si vede nelle mie opere sono finalmente io”.